日曜日に行います。

引き続きリモート研究会といたします。

矢倉流中飛車の続き。

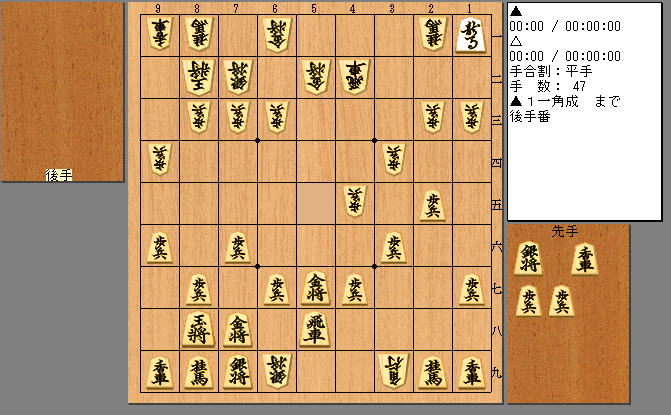

上図から(1)▲6六銀と(2)▲6六歩がありますが、今回は引き続き(1)▲6六銀の変化を取り上げます。

上図からの指し手(1)-1

▲6六銀 △7二銀 ▲9八香 △4二飛 ▲9九玉 △4五歩

ここまでは前回と同じです。ここから指し手が分岐し、前回は①▲6八角、②▲2六飛を見てきました。

今回はまず、③▲5七金を考えます。

指し手③

▲5七金 △2二飛 ▲8八銀 △2四歩 ▲同 歩 △同 飛

▲5七金は一見変な形ですが、その実かなり有力。後手は△2二飛~△2四歩と向かい飛車から動いていきます。

基本的には後手は積極的に動きを見せないと、先手に穴熊を固められて作戦負けになります。

上図からの指し手(a)

▲2五歩 △2二飛 ▲7九金 △4四角 ▲3六歩 △3三桂

▲3七桂 △2六歩 ▲4六歩 △同 歩 ▲同 金 △4五歩

▲4七金 △5二金左

先手が飛車交換を拒否してきた場合、△4四角~△3三桂~△2六歩で逆襲を企てます。ただそう簡単には破ることはできません。

お互い隙を見せないように気を遣う神経戦となり、いい勝負といえます。

指し手(b)

▲同 飛 △同 角 ▲2三飛 △2八飛 ▲2一飛成 △5二金左

▲7九金 △2九飛成 ▲3六桂 △8四桂

飛車交換になった場合は、先手が▲2三飛と先着できます。後手もいきなり角を切るわけにもいきません。

よって本譜の進行となり、▲3六桂で角が逃げれない。大失敗したようですが、ガン無視して△8四桂と打つのが好手です。

大きな駒損ながら穴熊がそれほど堅くなく、結構いい勝負です。むしろ後手が勝ちやすいかもしれません。

指し手④

▲4八飛 △5二金左 ▲8八銀 △2四歩 ▲同 歩 △2二飛

▲2八飛 △2四飛 ▲2五歩 △2二飛 ▲6八角 △4四角

▲2四歩 △2六歩

④▲4八飛は凄い利かされたようですが、以前の定跡書に有力と書かれた一手。実際プロの将棋でも、こう指されている前例は多くあります。ただし、あくまでこの形特有の手と考えた方がよいでしょう。

これにも向かい飛車から動き、やはり△4四角~△2六歩の展開になります。飛車交換に応じるのも先ほど同様、将来的に△8四桂と打つことになりそうです。

どちらも1局。

指し手⑤

▲8八銀 △4六歩 ▲同 歩 △同 飛 ▲4七歩 △4三飛

▲7九金 △5二金左 ▲6八角 △8四歩 ▲3六歩 △5五歩

⑤▲8八銀は△4六歩への受けを放棄した手。少し前に服部四段が指していました(新手?)。

△4三飛は変な位置ですが、事前に先手の2筋の攻めに対応しています。▲3六歩に△5五歩と動いて上図ですが、この辺りは研究課題です。

(以下▲2四歩△同歩▲3五歩△同歩▲5五歩△同銀▲3四歩△4四角▲2四飛…正直言えば後手を持ってあまり自信は無い。)

指し手(1)-2

▲6六銀 △7二銀 ▲6八金寄 △4二飛 ▲7八金上 △5二金左

▲3六歩 △4五歩

▲6六銀型の最後に穴熊を保留し、離れ駒をなくす順を見ていきます。

後手も△4五歩の前に△5二金左とします。△4五歩を突くとすぐに戦いが起こる可能性があるので、細心の注意を払わなければいけません。

▲3六歩は▲3五歩からすぐにでも仕掛ける手が見えるので、そこで△4五歩が振り飛車の常套手段です。

上図からの指し手

▲5七銀 △5五歩 ▲同 歩 △同 角 ▲同 角 △同 銀

▲7七角 △5六歩 ▲5五角 △5七歩成 ▲同 金 △3九角

▲5八飛 △6九銀 ▲1一角成

▲5七銀はこれまでに出てこなかった一手ですが、先手陣がまとまっているので成立します。

△5五歩として決戦に突入し、▲同歩には△同角と取ります。△5五同角で△同銀ですと、▲2四歩△同歩▲3五歩と反撃されて先手不利。

角交換後の▲7七角には、適当な銀の助け方も無いので△5六歩と攻め合います。▲4八銀は△4六歩で後手良しなので、本譜は妥当な手順。

後手は飛車を取ることができますが、3九の角が少しボケている感じで形勢は難解です。

つづくよ!