土曜日に行います。

将棋小話 -最新横歩取り △4二玉と△4二銀-

以前横歩取りが少なくなっていることをブログでも書きましたが、最近復活しています。ずっと指し続けていたプロ(横山七段、飯島七段、上村五段など)の後手番の勝率は現在かなり高いと思います。これは先手の対策がおざなりになっていることもあるかと思われますが、もっと指す人が増えれば情勢は変わるでしょう。タイトル戦でも永瀬二冠が採用しています。

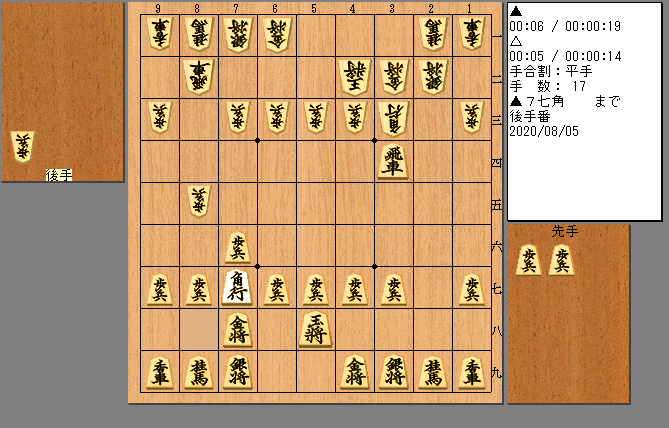

上の図が横歩取りの出だしです。(初手から▲7六歩△3四歩▲2六歩△8四歩▲2五歩△8五歩▲7八金△3二金▲2四歩△同歩▲同飛まで)

ここで△4二玉と上がるのが一番ホットな形です。新手とは言えませんが、この手が注目されるは初めてでしょう。

(1)△4二玉▲3四飛△3三角

そもそも△4二玉という符号は普通横歩取りで出てこなかったものです。△8六歩を保留しているのも新しい感覚で、相掛りのようですね。実際問題、(特に青野流で)8筋を切ると浮いた飛車を狙われたり、8筋に歩を叩かれたりします。

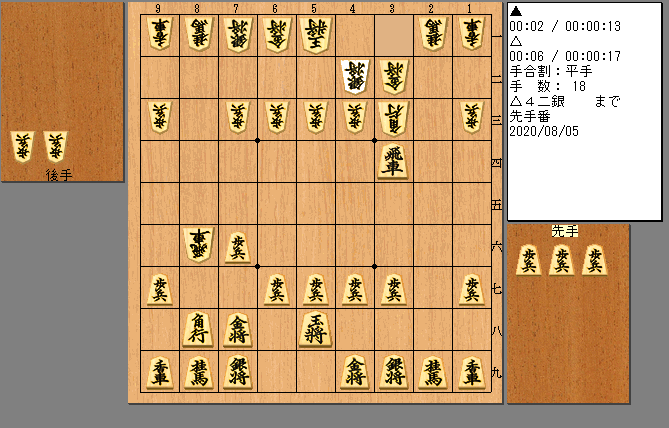

ここから現代将棋らしく桂の活用を急ぎます。

上図からの指し手①

▲3六飛△2二銀▲2六飛△7二銀▲5八玉△7四歩▲3八銀△7三桂

陣容整備を見れば、明らかに後手の攻撃陣が先に整っている。もちろん形勢は互角で、ここからは研究課題でしょう。

飛車先を交換してこないならということで、8筋を受ける指し方も試みられています。

②▲5八玉△2二銀▲7七角

▲7七角と上がった将棋も複数ありますが、どこで上がるのがいいかはまだ謎。いずれにせよ、この△4二玉はまた指されること間違いなしでしょう。要注目です。

横歩取り系ですが後手が一発で倒されるような形ではないので、現在の環境では腕力で勝負したいアマにもオススメできます。

本流の横歩取りでは、青野流が全盛。先手はこれしかしてこないとまで言える。その青野流対策は必須ですが、これは後手が対策を散らしている印象を受けます。私がオススメなのはこれ。

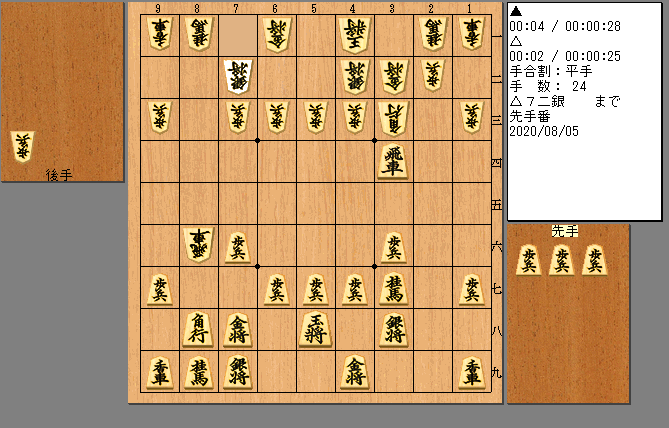

(2)△8六歩▲同歩△同飛▲3四飛△3三角▲5八玉△4二銀

▲5八玉が青野流の意思表示と言えますが、△4二銀と上がるのが骨子。これも以前から青野流対策としてあったものの、△4二銀自体は横歩取りではほとんど見かけない形です。

上図からの指し手①

▲3六歩△2二歩▲3七桂△4一玉▲3八銀△7二銀

青野流完遂には△2二歩~△4一玉がガッチリした陣形です。以前はそれから△6二銀~△5一金と指していましたが、△7二銀と一手で引き締めるのが現代的。後手は飛車を引き上げ、△2八角を伺いながら指すような感じになりそう。

②▲3六飛△5二玉▲2六飛△2三歩▲8七歩△8四飛▲3八銀△7二銀

△4二銀ではもう普通の横歩取りに戻せない。よって▲3六飛~▲2六飛と構えるのも普通の考え方です。しかし後手はあっさり△2三歩と打ってしまいます。昔なら「横歩でこれじゃダメ」と言われそうですが、△4二銀型は玉周りがしっかりしていて実戦的。

最新動向に興味を持って自分で試してみるのは大事です。読者の方もぜひ指してみてください。