土曜日です。

リモートで行いたいと思います。

将棋小話 -縁遠い戦型-

プロがよく指している将棋でも、アマには難しくて好まれない戦型はままあるものです。しかしながら、「この将棋よく見るなぁ」と思う頃には、ある程度の形はその人にインプットされていることでしょう。そうなるとちょっと漫然と局面を眺めるようになるかもしれません。

見たことのない将棋の方が、お目にかかったときの脳への刺激は大きいかも。

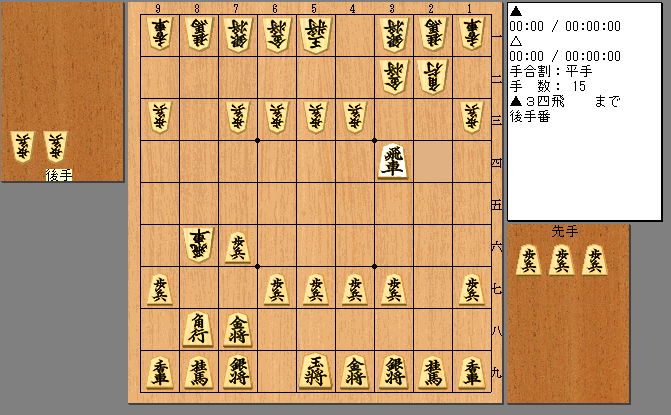

上図は横歩取りに戦型が確定したところ。熱心な人が後手番で誘導して、ぼちぼちと指され続けています。最近はここで△4二玉と指し、次に△7四歩と突く手が多いですね。

色々な手がある局面ですが、今日はこんな指し方をご紹介。

上図からの指し手

△8八角成 ▲同 銀 △3三桂

角交換し△3三桂と跳ねる手は、割と最近発見された指し方ではないかと思っていますが、誰が最初に指したのかは不明。もし詳しい御仁がいたら教えてほしいですが、見たこともないという人の方が多いかと思います。

上図からの指し手(1)

▲7七角 △7六飛 ▲7二歩 △同 金 ▲3三角成 △同 金

▲同飛成 △4二銀 ▲7七銀 △2六飛

▲7七角と打つ手は最初に考えてみる手。ただ良くすることは簡単ではありません。

▲7二歩と打つのが手筋で、△同銀は▲8二歩があります。これで壁を強要してから、▲3三角成と突っ込みます。

しかし△4二銀と普通に当てられてみると意外と大変。上図まで進んで、竜当たりが残っているので以下▲2七歩△同飛成▲2八歩と先手を取り、△2五龍▲3二龍△4一角。先手が悪くはなさそうな気がしますが、後手を持ってもいい感触もあります。

指し手(2)

▲2四飛 △2二銀 ▲6八玉 △5二玉 ▲3八銀 △2三銀

▲2八飛 △8四飛

▲2四飛が本手。△2二銀に▲2一角と強襲するのは△2三銀▲2八飛(▲3二角成や▲2三同飛成は無理筋のようだ)△4二玉▲3二角成△同玉で耐えているようです。

よって上図までが一例で、一旦落ち着いた展開になります。この局面は従来の横歩取りに近い形となっており、少なくとも青野流は防げています。(正確にはダイレクトで▲2八飛と引けていることや、▲8七歩を保留できていることがあり、先手に主張が多いが)かつて後手番で横歩取りが好きだった方には食指が動くかもしれません。

普段は縁が無い指し方にも、興味を持てる一助となれば。