矢倉流中飛車 vs▲6六歩型

今週末のKKKはお休みとさせていただきます。

矢倉流中飛車の続き。

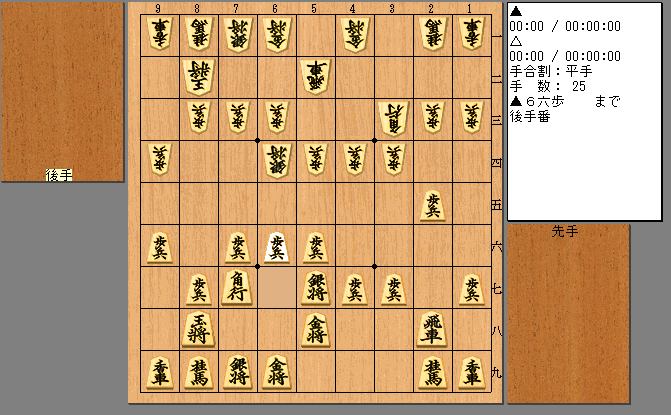

前回までで、(1)▲6六銀型には充分対抗できることが判りました。今回は(2)▲6六歩型がどうなるかを見ていきます。

指し手(2)

▲6六歩

上図からの指し手①

△5五歩 ▲6七金 △5六歩 ▲同 銀 △5五歩 ▲6五銀

矢倉流中飛車の続き。

前回までで、(1)▲6六銀型には充分対抗できることが判りました。今回は(2)▲6六歩型がどうなるかを見ていきます。

指し手(2)

▲6六歩

上図からの指し手①

△5五歩 ▲6七金 △5六歩 ▲同 銀 △5五歩 ▲6五銀

△4二金 ▲7八金 △7二銀 ▲9八香 △4五歩

▲6六歩は「歩越し銀には歩で対抗」の格言通りの一着ですが、後手はチャンスと見て△5五歩と攻めていきます。先手としては△6四銀の前に▲6六歩~▲6七金を間に合わせればこの筋は消えるのですが、そうすると△6四銀と出てくれません。△5三銀型に角道を止めるのはちょっと消極的です。(ただし先手が悪いわけではなく、手堅く行くつもりなら有力。実戦例もありますが。)というわけで銀がぶつかる変化に突入します。

△4二金は▲4三銀を防いだ手。

▲9八香には▲2四歩も考えられますが(後で出てきます)、このタイミングだと△同角と取られ、▲2二歩には△3三桂~△4五桂と使われてお手伝いです。

上図からの指し手(a)

▲9九玉 △6五銀 ▲同 歩 △5六歩 ▲3三角成 △同 桂

▲6六歩は「歩越し銀には歩で対抗」の格言通りの一着ですが、後手はチャンスと見て△5五歩と攻めていきます。先手としては△6四銀の前に▲6六歩~▲6七金を間に合わせればこの筋は消えるのですが、そうすると△6四銀と出てくれません。△5三銀型に角道を止めるのはちょっと消極的です。(ただし先手が悪いわけではなく、手堅く行くつもりなら有力。実戦例もありますが。)というわけで銀がぶつかる変化に突入します。

△4二金は▲4三銀を防いだ手。

▲9八香には▲2四歩も考えられますが(後で出てきます)、このタイミングだと△同角と取られ、▲2二歩には△3三桂~△4五桂と使われてお手伝いです。

上図からの指し手(a)

▲9九玉 △6五銀 ▲同 歩 △5六歩 ▲3三角成 △同 桂

▲5八歩 △3九銀 ▲3八飛 △4九角 ▲3九飛 △5八角成

▲6六銀 △6七馬 ▲同 金 △4八金

▲9九玉は自然な一着ですが、△6五銀~△5六歩と果敢に攻めます。▲5八歩に△3九銀が鋭い一手。銀損ながら攻めが続きます。上図まで進んで後手やや良し。

指し手(b)

▲2四歩 △同 歩 ▲2二歩 △6五銀 ▲同 歩 △5六歩

▲9九玉は自然な一着ですが、△6五銀~△5六歩と果敢に攻めます。▲5八歩に△3九銀が鋭い一手。銀損ながら攻めが続きます。上図まで進んで後手やや良し。

指し手(b)

▲2四歩 △同 歩 ▲2二歩 △6五銀 ▲同 歩 △5六歩

▲6六銀 △4六歩 ▲同 歩 △5七歩成 ▲同 金 △同飛成

▲同 銀 △7七角成 ▲同 桂 △3九角 ▲7五角 △2八角成

▲4二角成 △2九馬

今度の▲2四歩に△同角と取るのは、歩が邪魔して△4五桂と跳ぶことができないので、▲9九玉からじっくり囲う手が間に合って先手作戦勝ち。

▲2二歩と打たれて忙しくなりますが、飛車を切り飛ばしてガンガン行きます。先手も△3九角に▲7五角が切り返しの一着ですが、上図まで進んだ局面は後手が指せそうです。

指し手(c)

▲5七歩 △5三銀 ▲7五歩 △6四歩 ▲7六銀 △5四銀

今度の▲2四歩に△同角と取るのは、歩が邪魔して△4五桂と跳ぶことができないので、▲9九玉からじっくり囲う手が間に合って先手作戦勝ち。

▲2二歩と打たれて忙しくなりますが、飛車を切り飛ばしてガンガン行きます。先手も△3九角に▲7五角が切り返しの一着ですが、上図まで進んだ局面は後手が指せそうです。

指し手(c)

▲5七歩 △5三銀 ▲7五歩 △6四歩 ▲7六銀 △5四銀

▲9九玉 △5三金 ▲8八銀 △4二飛 ▲2六飛

以上の理由で△4五歩には▲5七歩と受けるのが最善です。先手にとっては気が利かないようですが、こうされると後手も一気呵成に攻めるのは難しく、持久戦になると銀交換は先手に分があるので、△5三銀と引くのが良いでしょう。

以下は組み替えて第2次駒組みです。先手の穴熊を防ぐことはできなかったものの、後手も中央に勢力圏を作りました。

この変化は、どちらかというと先手目線で研究していたものでしたが、後手にも主張があると思います。

指し手②

△9二香 ▲6七金 △9一玉 ▲9八香 △8二銀 ▲9九玉

以上の理由で△4五歩には▲5七歩と受けるのが最善です。先手にとっては気が利かないようですが、こうされると後手も一気呵成に攻めるのは難しく、持久戦になると銀交換は先手に分があるので、△5三銀と引くのが良いでしょう。

以下は組み替えて第2次駒組みです。先手の穴熊を防ぐことはできなかったものの、後手も中央に勢力圏を作りました。

この変化は、どちらかというと先手目線で研究していたものでしたが、後手にも主張があると思います。

指し手②

△9二香 ▲6七金 △9一玉 ▲9八香 △8二銀 ▲9九玉

△7四歩 ▲8八銀 △7一金 ▲7八金 △7三銀引 ▲3六歩

△6四歩 ▲1六歩 △5一金 ▲3五歩 △同 歩 ▲3八飛

最後に従来の相穴熊も見ておきます。

△5五歩と仕掛けず、お互いが穴熊に。後手は△7三銀引とせず△7二飛から手を作りたいのですが、▲8六角とされると頓挫します(△7五歩には▲6五歩)。

機を見て飛車を活用すれば先手ペース。まだまだの局面に見えるかもしれませんが、飛車の働きが違いすぎてかなり苦しい将棋です。

最後に従来の相穴熊も見ておきます。

△5五歩と仕掛けず、お互いが穴熊に。後手は△7三銀引とせず△7二飛から手を作りたいのですが、▲8六角とされると頓挫します(△7五歩には▲6五歩)。

機を見て飛車を活用すれば先手ペース。まだまだの局面に見えるかもしれませんが、飛車の働きが違いすぎてかなり苦しい将棋です。

PR