土曜日に行います。

次の連載をどうするか思案中。(実は結構書き溜めてるんですが…)

全18回に及んだ横歩取り基本講座(きほんこうざ…?)、まさかの完結…!

ラストは青野流(9)△4二銀型を解説します。

△4二銀型は対青野流という観点で、かなり優秀だと思います。

△4二銀には▲3六飛と引き、青野流を諦める将棋もよく指されています。以下△5二玉▲8七歩△8四飛▲2六飛△2三歩が一例で、これからの将棋となります。

この将棋については割愛させていただき、青野流がどうなるかを見ていきましょう。

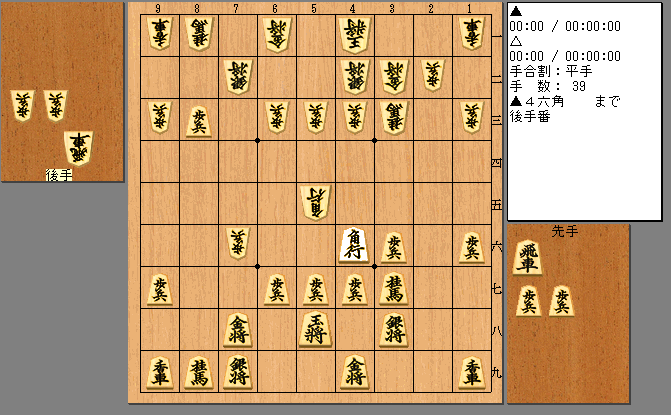

上図からの指し手①

△4一玉 ▲3七桂 △2二歩 ▲3八銀

後手はまず△4一玉で金にひもを付け、続いて△2二歩と打ちます。部分的には無筋の手ですが、角のラインや先手からの▲2二歩を先受けしています。

上図からの指し手①-1

△6二銀 ▲3五飛 △5一金 ▲8七歩 △8四飛 ▲2五飛

△7四歩 ▲2九飛 △7三桂 ▲4八金 △9四歩 ▲9六歩

△6二銀~△5一金は中原囲いの構え。初見ならばこう指したくなるところでしょう。

後手陣は堅く、▲8七歩は「速攻は諦めました」という手です。ここで▲2五飛と突っ張っても、△8二飛▲4六歩△8六歩▲8五歩△7四歩▲4五桂△4四角▲同角△同歩▲5五角△1四角(単に△8五飛とすると▲4四角で、桂を捨てて飛車を抜く筋があって大変。よって先に角を利かしておく。)で後手十分。

上図までで後手の陣形は完成し、そろそろ攻めたいところですが…。

上図からの指し手

△8六歩 ▲同 歩 △同 飛 ▲4六歩 △7六飛 ▲3三角成

△同 桂 ▲4七銀 △8六飛 ▲8七歩 △8四飛 ▲8八銀

△4四歩 ▲3五歩 △4三銀 ▲2六飛 △1四歩 ▲1六角

△6一角 ▲3六飛 △2三金 ▲2六飛

少々長くなりますが、形勢が目に見えるところまで進めます。

一見後手が歩をかすめて好調のようですが、先手は淡々と駒組みを進めます。現代調のバランス型の好形を作り、いよいよ桂頭を狙って動き出します。

上図は先手よし。結局、中原囲いを作っても後手からの厚い攻めが難しいために、逆に先手に駒組みでリードを許してしまうようです。色々変化はありますが、主流は①-2△7二銀に移っています。

指し手①-2

△7二銀

上図からの指し手①-2-1

▲3五飛 △7四歩 ▲1六歩 △7六飛 ▲3三角成 △同 桂

▲7七金 △7五飛 ▲同 飛 △同 歩 ▲8三歩 △7六歩

▲7八金 △5五角 ▲4六角

▲3五飛には△8二飛も考えられますが、△7四歩~△7六飛の激しく順を考えてみたいところ。△7六飛と取った時、▲8五飛に強いのが△7二銀型の利点です。

本譜は豊島vs永瀬の叡王戦の進行で、お互い一歩も引かないプロらしい将棋。形勢は超難解です。

指し手①-2-2

▲9六歩 △8二飛 ▲8四歩

▲9六歩と一旦様子見する方がプロの実戦では多いでしょうか。これには△8二飛と引き、先手は▲8四歩と飛車の横利きで上から押さえます。

指し手①-2-2-1

△8八角成 ▲同 銀 △2八角 ▲3二飛成 △同 玉 ▲2九金

△3七角成 ▲同 銀

△8八角成~△2八角は複数の実戦例があります。飛車を切って金を打てば、角を捕まえることが可能です。

上図以下は手が広く、ほぼ互角の形勢といえそうです。

指し手①-2-2-2

△8八角成 ▲同 銀 △2八角 ▲2三歩 △同 歩 ▲2四歩

△3三歩 ▲2三歩成 △3四歩 ▲3二と △同 玉 ▲2三歩

△2六歩

△8八角成~△2八角には▲2三歩と打つ手も有力。お互い歩の手筋を駆使した応酬です。

これもいい勝負。

指し手①-2-2-3

△2三金 ▲3三飛成 △同 桂 ▲6六角 △6四歩 ▲7七桂

△3二玉 ▲5六角 △4四歩 ▲9五歩 △5四歩 ▲9四歩

△2三金で飛車を追う手も考えられます。△8四飛とされてはいけないので、飛車を切って▲6六角。以下先手は2枚の両睨みの自陣角で手を作っていきます。

本譜は昨年の王将リーグ、藤井vs羽生戦の進行で羽生九段が公式戦で初めて藤井三冠に勝利した将棋ですが、上図の端に手を付けたところではやや先手良しと思われます。

指し手①-2-3

▲1六歩 △8二飛 ▲1五歩 △8八角成 ▲同 銀 △3三銀

▲3五飛 △4四角 ▲7七桂 △3五角 ▲同 歩 △4四銀

▲3四歩 △5二玉

先ほどは△8二飛に▲8四歩としていましたが、この手を打たないとどうなるのでしょうか。実戦例として▲9六歩~▲8四歩に代え▲1六歩~▲1五歩とした将棋があります。

後手は△4四角と打って飛車角交換に成功しますが、形勢自体は難しそうです。

ちなみに実戦(梶浦vs羽生)では▲7七桂のところで▲8三歩△同飛▲7七桂としたため、以下△3五角▲同歩△4四銀▲3四歩に△8七歩と打たれ、▲同銀△同飛成▲同金△7九飛は後手有利のようです。本譜の△5二玉で△8七歩▲同銀△同飛成▲同金△7九飛は、▲8八金で逆に先手有利と(評価値上では)出ます。1歩で形勢が変わるので、かなり際どいバランスで成り立っている変化です。

指し手②

△7六飛 ▲7七角 △7五飛 ▲3七桂

△4一玉で△7六飛も有力。▲7七角に△7五飛とは不思議な手ですが、初出はおそらく渡辺vs糸谷の棋王戦。

上図からの指し手②-1

△5二玉 ▲8四飛 △8二歩 ▲3八銀 △7四歩 ▲8六飛

△5二玉に上記の実戦では▲3八金でしたが、本譜の進行も普通です。先手が指せるように見えますが、(研究手をタイトル戦でぶつけたであろう)糸谷八段はこれぐらいなら後手を持ってもよいという判断でしょうか。

指し手②-2

△4四歩 ▲7六歩 △6五飛 ▲4四角 △8五飛 ▲8八歩

△2三金 ▲3三角成 △同 桂 ▲3五飛 △同 飛 ▲同 歩

△3六歩 ▲2一飛 △6二玉

△4四歩と突く手も考えられ、いかにも激しいことになりそうです。

▲7六歩は5段目から飛車をどかして桂を活用したいという意思で、△6五飛で△8五飛なら▲8六歩が利きそうです。

飛車の直射を消してから▲4四角を実行しますが、△8五飛であらかじめ▲8四飛を消しておく、虚々実々の展開。対して▲8六歩△同飛▲8七歩と先手を取ると、△7六飛▲4五桂△4六歩となって実は後手が有利。

以下は飛車交換から攻め合いで、実戦例のある進行ですが、正確には後手良しか(実戦的には超難解)。うちのソフトは▲4四角で▲8二歩△同銀▲4四角を示しています。

最初はもっとササっと書くつもりだった横歩取り講座ですが、自身の研究も兼ねて納得のいくように書いたら、ちょっとした本ぐらいの分量になった気がします。

以前書いた変化で研究が更新された部分もあり、連載が終わっても研究は続きます。

貴方の研究で面白い変化が見つかったら、ぜひ教えてくださいね。