すみませんが、今週末のKKKはお休みとさせていただきます。

矢倉△6三銀型後編。

今回は飛車先交換を保留し、▲4八銀とがっしり指す将棋を見ていきます。前回の横歩取り系と比較すれば、より矢倉的な将棋と言えるでしょう。

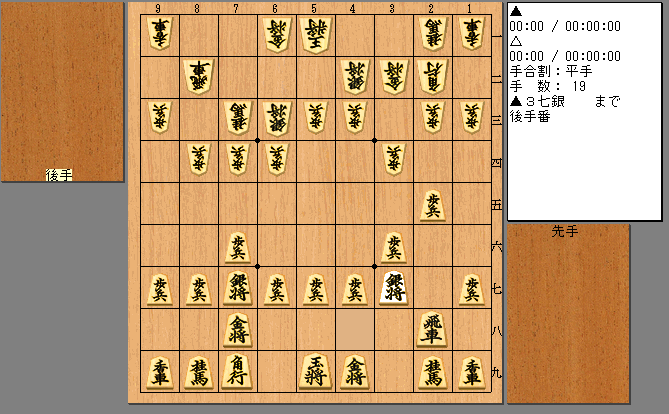

初手からの指し手

▲7六歩 △8四歩 ▲6八銀 △3四歩 ▲7七銀 △6二銀

▲2六歩 △7四歩 ▲2五歩 △3二金 ▲7八金 △6四歩

▲4八銀 △7三桂 ▲7九角 △4二銀 ▲3六歩 △6三銀

▲3七銀

△7三桂に▲7九角は1つのポイントで、△8五歩に▲6八角を用意しています。(△6五桂▲6六銀△8六歩を防ぐ。)

▲3六歩~▲3七銀は早いようですが、攻めを見せて相手陣を牽制する狙い。現在の主流です。(▲4八銀のまま指した実戦例もあるが…)

上図からの指し手(1)

△8五歩 ▲6八角 △4四歩 ▲5六歩 △4五歩

この後手の指し方は、先手の攻めを警戒してのものといえます。△8五歩と▲6八角の交換を入れることで後手からも攻めの形を作り、△4四歩で早繰り銀に対応します。

▲5六歩には△4五歩とさらに角道を通すのが新機軸の一着。

上図からの指し手①

▲2四歩 △同 歩 ▲同 角 △2三歩 ▲6八角 △4三銀

▲5八金 △6二金 ▲2四歩 △同 歩 ▲同 角 △5二玉

△4五歩には▲4六歩と反発する手が見えますが、まずは無難に飛車先を交換する手を見ていきます。後手は既に右桂でカウンターする構えができているので、先手もリスクを取りたくはないのです。

△4三銀~△6二金とやはり後手はバランス型の陣形。▲2四歩~▲2四同角とすれば王手がかかりますが、△5二玉で一応大丈夫な形です。以下▲2三歩△4四角▲4六歩とさらに攻めかかった実戦例もあるものの、△5四銀右で少しやりすぎている感。

先手もじっくり駒組みを進めるのは1局で、それは後の△6五歩型を参照してください。

指し手②

▲4六歩 △5四銀 ▲4八飛 △4六歩 ▲同 銀 △8六歩

▲同 歩 △8五歩 ▲3五歩 △8六歩 ▲8八歩 △4三銀上

▲2四歩 △同 歩 ▲7五歩

反発する▲4六歩。後手の指し方を咎めようという心意気を感じます。△5四銀では△4六同歩も有力で、直近の羽生九段の著書に本手順として紹介されていますが、これは少し先手の主張を通しているような気がします。

▲4八飛は手の流れから言えば当然。これにソフトは△3三桂!という凄い手も示しますが、以下乱戦になるでしょう。また△4六歩に▲同角も考えられますが、△6二金▲6四角△4五歩とされ、先手がまとめづらくなります。本譜は継歩で後手が反撃し、△8五歩に▲同歩なら△同飛▲8六歩△2五飛で後手よし。

上図まで進展は一例ですが、盤面全体に火の手が上がることとなります。形勢不明。

指し手(2)

△5四歩

△5四歩は手広く構えて、どんとこいの姿勢。

まずは深浦九段vs藤井二冠戦をご覧いただきます。

上図からの指し手①

▲2四歩 △同 歩 ▲同 飛 △2三歩 ▲2八飛

△8五歩 ▲6八角 △4四歩 ▲5六歩 △4三銀 ▲6九玉

△5二金 ▲3五歩 △同 歩 ▲4六銀 △3六歩 ▲2六飛

深浦九段は飛車先を交換しました。対して後手の藤井二冠は雁木の駒組みですが、これは右玉も視野に入れています。

本譜は▲3五歩と果敢に仕掛けましたが、▲7九玉や▲5八金も有力なところ。上図以下、実戦は△7五歩と強く反撃に出ました。他にも△8六歩~△8五歩という反撃筋や、△8一飛~△6二玉で機を待つ指し方も考えられます。

いずれも1局で、現段階でどれが勝るとは言えないところです。

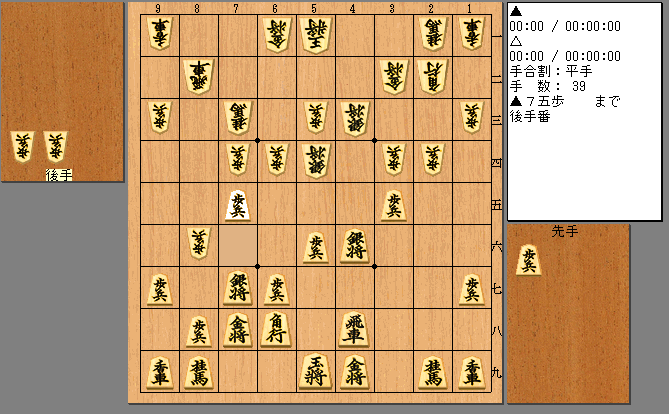

指し手②

▲4六銀 △7二飛 ▲5六歩 △4四歩 ▲5八金 △5二金

▲3五歩 △7五歩 ▲同 歩 △4五歩 ▲同 銀 △3五歩

▲3四銀 △8五桂

▲4六銀は本筋の一着。対して△4四歩も有力ながら、△7二飛が面白い指し方です。本譜は石田五段vs佐々木勇気七段戦。

△5二金では△4三銀も考えられます。

▲3五歩に対し△7五歩がやはり急所のカウンター。先手の銀の攻めも迫力がありますが、後手の桂の攻めも早く難解な将棋。

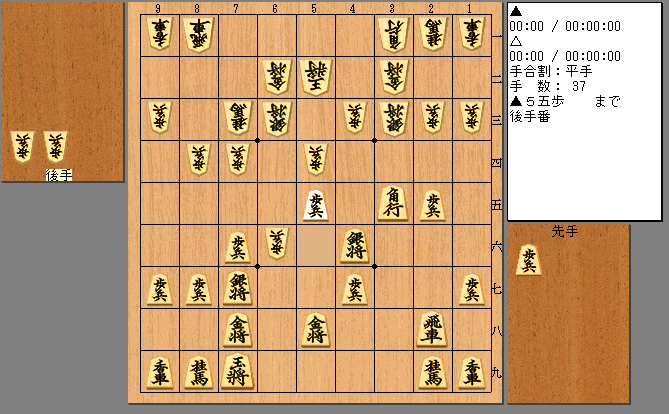

指し手③

▲6九玉 △6五歩 ▲5六歩 △3三銀 ▲3五歩 △同 歩

▲同 角 △3一角 ▲7九玉 △8一飛 ▲5八金 △5二玉

▲4六銀 △6二金 ▲6六歩 △同 歩 ▲5五歩

▲6九玉は今年の名人戦、渡辺名人vs斎藤八段戦で出現。

これには△6五歩と位を取るのが、後手の狙いの1つとなっています。▲5六歩には手順に▲2四歩△同歩▲同角と交換する狙いがあるため、△3三銀で一旦阻止。そこで名人戦では▲3五歩△同歩▲同角とジャブを放ちましたが、代えて▲4六銀△3一角▲3五歩△同歩▲同銀△6四角▲4六角と激しい戦いに突入する順も考えられます。後手はやはり中住まいにしますが、先手も囲いを整えてから▲6六歩~▲5五歩と仕掛けていきました。

いい勝負ですが、個人的には先手持ち。

いろいろと見てきましたが、変化が広く、未解決の局面がほとんどです。ただ、後手とすれば(先手の動きに対して)攻め合いに持ち込めるという点で、積極性が買われているといえます。

ちなみに矢倉戦法の現在地点は、持久戦系でも後手に有力な形が多く、先手がやや苦戦している印象を受けます。(2021/6/14時点のこた(仮の見解、新たな手の出現ですぐ変わる可能性もある。)

以前の▲4六銀戦法1強時代に比べると苦労が多いですが、バリエーションが多いというのは楽しいことでもありますね。