KKK 2021/1/30

土曜日に行います。

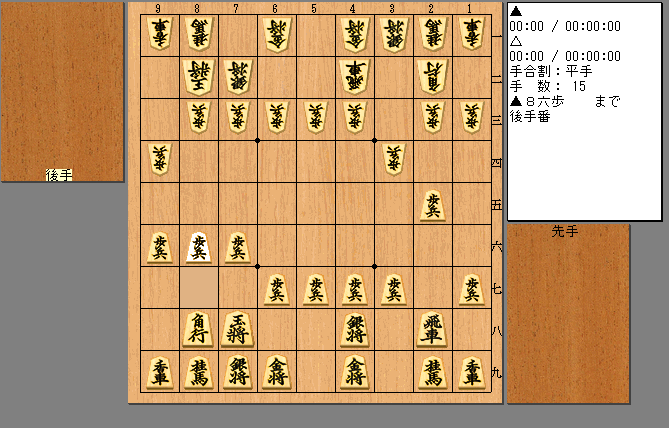

今回は前回の内容の続きから、▲2五歩+▲8六歩を考えてみます。

▲2五歩は、後手としても待ちうけている手なのだが、先手にとっても△4四歩から普通の四間飛車に戻す手を消している意味がある。この▲2五歩は最も自然な手なので、次回以降も▲2五歩+αを見ていきます。

閑話休題、▲8六歩は銀冠の一部となる手。次の△8八角成を待っている。

上図からの指し手(1)

△8八角成 ▲同 玉 △2二銀

今回は前回の内容の続きから、▲2五歩+▲8六歩を考えてみます。

▲2五歩は、後手としても待ちうけている手なのだが、先手にとっても△4四歩から普通の四間飛車に戻す手を消している意味がある。この▲2五歩は最も自然な手なので、次回以降も▲2五歩+αを見ていきます。

閑話休題、▲8六歩は銀冠の一部となる手。次の△8八角成を待っている。

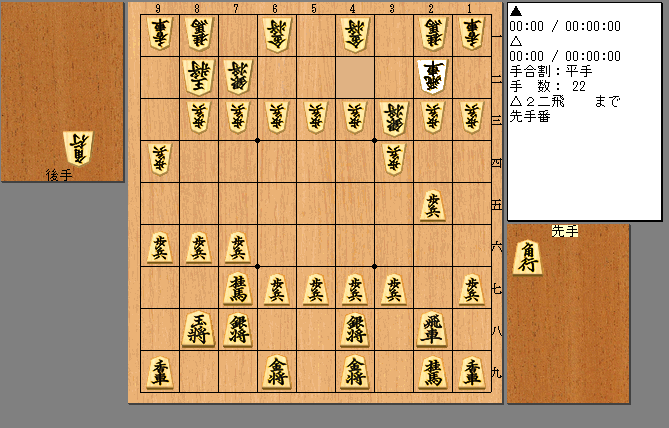

上図からの指し手(1)

△8八角成 ▲同 玉 △2二銀

▲7八銀 △3三銀 ▲7七桂 △2二飛

後手は基本手順。先手は▲8六歩を生かして銀冠に組みたいが、手が間に合っていない。

上図からの指し手①

▲5八金右 △2四歩

後手は基本手順。先手は▲8六歩を生かして銀冠に組みたいが、手が間に合っていない。

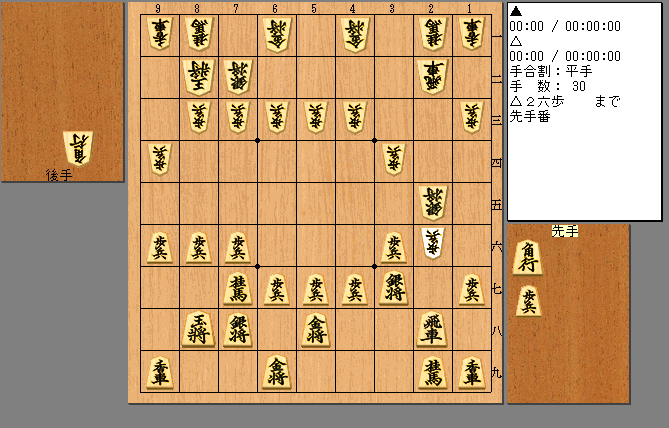

上図からの指し手①

▲5八金右 △2四歩

▲同 歩 △同 銀 ▲3六歩 △2五銀 ▲3七銀 △2六歩

▲5八金右には△2四歩が成立する。いわゆる逆棒銀で、定跡書などにもよく書かれている手順である。上図まで進めば後手がやや有利。

指し手②

しかし▲7七桂を指さないと、▲4六歩の瞬間に△5五角(王手)と打つのが実戦的。△4六角~△7四歩~△7三角と睨みを利かされると、居飛車容易ではない将棋だと思う。

他にも▲8六歩を緩手にするようなアイディアを考えてみよう。まずは「43戦法」。後手で早石田を目指す作戦である。

▲1六歩では先に▲4六歩と突きたいが、これは△4四歩から4筋交換されるのが気になる。

上図は先手に正確に指さされると後手が良くするのは大変だと思うが、▲8六歩は違和感が残る形だ。

指し手(3)

▲5八金右には△2四歩が成立する。いわゆる逆棒銀で、定跡書などにもよく書かれている手順である。上図まで進めば後手がやや有利。

指し手②

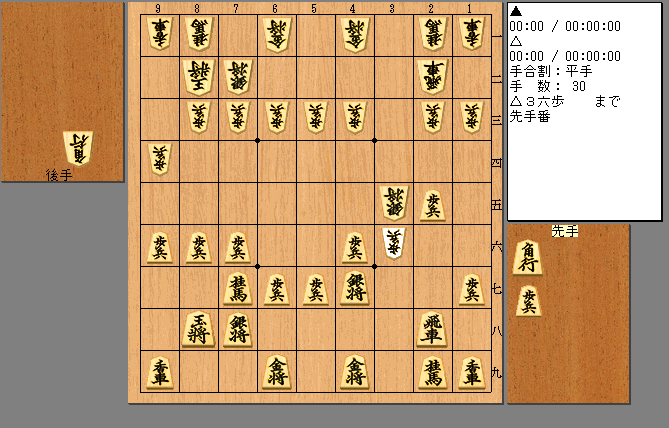

▲3六歩 △4四銀

▲4六歩 △3五歩 ▲同 歩 △同 銀 ▲4七銀 △3六歩

▲3六歩に△2四歩は、▲同歩△同銀▲3七桂で受け止めることができる。▲3六歩には△4四銀~△3五歩と3筋交換するのが、第2の攻め筋だ。△3六歩まで進展すれば後手が勝ちやすい。

ちなみに▲7七桂を省略している形の場合、△3五同銀には▲7七角という手がある。これは以下△4四角に、▲3六歩(既に▲4七銀が間に合っているのでこの手が打てる)△7七角成▲同桂△4四銀が一例となる。これは居飛車側にとって手得が大きい変化だ。しかし▲7七桂を指さないと、▲4六歩の瞬間に△5五角(王手)と打つのが実戦的。△4六角~△7四歩~△7三角と睨みを利かされると、居飛車容易ではない将棋だと思う。

指し手(2)

△3五歩 ▲1六歩 △3二飛

▲4六歩 △3四飛 ▲2二角成 △同 銀 ▲8八銀 △3二金

他にも▲8六歩を緩手にするようなアイディアを考えてみよう。まずは「43戦法」。後手で早石田を目指す作戦である。

▲1六歩では先に▲4六歩と突きたいが、これは△4四歩から4筋交換されるのが気になる。

上図は先手に正確に指さされると後手が良くするのは大変だと思うが、▲8六歩は違和感が残る形だ。

指し手(3)

△3五歩 ▲1六歩 △4四歩

▲2四歩 △同 歩 ▲同 飛 △3二金 ▲2八飛 △2三歩

▲5六歩 △4五歩

これは「立石流」。ついでに▲1六歩も緩手にしようとしているところがある。

これは「立石流」。ついでに▲1六歩も緩手にしようとしているところがある。

ということで、居飛車側は後手の角交換から向かい飛車の攻撃筋に対して、▲2五歩+αにもっと有効な手を求めたいところなのです。振り飛車側は今回の場合、当初の予定通り角交換型にして指せるという結論ですが、派生する43戦法や立石流もぜひ指してみてください。いろいろ指せると、きっとさらに将棋が楽しくなりますよ ^^

PR